Детская энциклопедия сибирской истории. Выпуск первый

Наверно, читатели журнала уже привыкли к новым проектам, «плавающим рубрикам», нашего журнала. Но это не повод, чтобы ограничиться существующими. Сегодня мы начинаем новый специальный проект журнала «TIMIX» – это «Детская энциклопедия сибирской истории».

Что такое история? Это не сухие страницы школьного учебника. Это, прежде всего, люди. Много веков назад они жили почти так же, как и мы с вами, думая о насущных проблемах, не особо задумываясь о грядущем – тем более, что русская колонизация Сибири, хоть и сравнительно мирная, в отличие от захватнической экспансии католической Европы в Новом Свете, проходила совсем не просто. Как они жили? Как ели, что пили, как отдыхали, за что расплачивались звонкой монетой, а зачастую и жизнью? Ответы на это даст ДЭСИ – энциклопедия сибирских реалий, начиная с начала XVII века, написанная легко и просто, с некоторой иронией по отношению к тем, кто жил в то время и не знал уроков истории – порой смешных, порой горьких. Но их знаем мы. И этот проект, как надеются его создатели, также поможет вам в вашей учебе: в подготовке докладов и рефератов, даже просто в понимании исторического бытия, прошлого ваших прапрабабушек и прапрадедушек. Его ведут доктор исторических наук, кавалер медали «За заслуги перед отечеством» II степени, профессор, автор боле сотни монографий Дмитрий Яковлевич Резун и член Союза журналистов РФ Игорь Дмитриевич Резун.

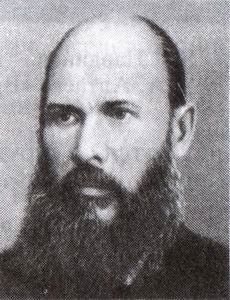

Также в значительной мере информация Энциклопедии будет базироваться на двух замечательных изданиях: «Иллюстрированной энциклопедии символов», выпущенной издательством «Астрель» (Москва) в 2003 г., под редакцией А. Егазарова и раритетном «Энциклопедическом словаре» Флорентия Павленкова (на фото справа, скончался в 1900-м), отпечатанном в типографии Ю.Н. Эрлиха в Москве в 1905 году! Экземпляр этой книги находится в распоряжении редакции. Конечно же, мы используем многочисленные книги Д.Я. Резуна, касающиеся летописи сибирских городов и истории сибирских фамилий, а также монографию Е.А.Зуевой «Русская купеческая семья в истории Сибири». Не обойдется и без информации уникального интернет-ресурса «Русская Википедия», где собрано максимальное количество известных науке сведений о различных понятиях. Выпуски «Энциклопедии» будут богато иллюстрированы – соответствующую картинку мы попытаемся подобрать на каждую главу; ряд фотоматериалов будет уникальным – из личного фотоархива И.Д. Резуна, объездившего в рамках экскурсионной работы практически все сибирские города.

Данные в «Энциклопедии» будут размещаться в алфавитном порядке. Но редакция оставляет за собой право произвольно формировать их в выпуски по разным буквам, постепенно наполняя каждый раздел дополнительным содержанием. Начнем мы, конечно, с буквы «А».

«Аз есмь…» - самая первая и самая главная буква. Достаточно того, что если мы вдруг поранимся или испугаемся, чаще всего (как уверяют психологи), мы кричим «Ай!», а не «Ой!» или «Уй!». Но «А» - не только первая буква русского алфавита. Эта буква гордо открывает азбуки 99% всех существующих на Земле языков и наречий.

…А было это так. Как-то собрались на горе вокруг блаженного Будды все его 1250 бхикш, татагат, бодисатв и его ученик Ананда. И сказал блаженный Будда своему ученику: «О, блаженный Ананда, ныне передам я тебе Совершенную мудрость существования в одной букве А!» Все слушавшие блаженного Будду, достойные его бхикши, татагаты и бодисатвы, поклонились блаженному Будде и воспели его бескрайнее величие и беспредельную мудрость. Вот так. Понял теперь, что это за буква, читатель?!

Что ж, науке про Будду известно не более, чем написано в древних текстах. Ученые знают, что буква эта – финикийского происхождения. Финикийцы, кстати, были одними из первых профессиональных мореплавателей, пройдох и торговцев – тот еще народец; они и придумали треугольник с перекладиной посредине, напоминающий то ли парус, то ли две пирамидки. Ее числовое значение – единица; а вот если эту букву нарисовать пять раз хитрым образом, то получится пентальфа – тройной треугольник Пифагора или… наша пятиконечная звезда. В христианской теологии пентальфа означала пять ран Христа, полученных им при распятии.

В славянском алфавите буквы, как известно, имели не только звучание, но и значение. Так вот, «аз» означал местоимение «я»; тогда «аз есмь» переводится, как «я есть!». В арабском эту букву называют Алиф, в еврейском – Алеф (на фото слева), а в астрологии Алеф является первым знаком зодиака, или Тельцом, его цвет белый и желтый. Самое удивительное, что согласно исследованиям, подавляющее большинство людей мысленно рисуют букву «А» именно этими цветами – белым, желтым, оранжевым…

Михайло Ломоносов немало времени посвятивший, средь прочих своих занятий, русскому языку и литературе, считал букву «А» обозначающей бесконечность пространства. А вот в одной из систем современной музыкальной нотации А является знаком ноты «ля»; швейцарский авангардный композитор Жан-Люк Дарбеле даже посвятил этому звуку целую симфонию, так и назвав ее: «А». Ну, и наконец, самую большую дань уважения букве «А» воздал… абхазский язык. У них там КАЖДОЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ начинается с буквы А, пишущейся слитно, как приставка: апочта, ателеграф, аконь, атарелка… А почему?! А потому. Начинаем энциклопедию.

АРШИН

Старинная русская мера длины. Хотя издавна на Руси мерили другой мерой – «локтем», аршин ее вытеснил; то, что аршин – это длинно, говорит русская поговорка про стоящего навытяжку человека: «будто аршин проглотил». Слово предположительно тюркского происхождения, от турецкого «аршина», появилось в русском языке в пятнадцатом веке, хотя с той же вероятностью оно происходит от персидского «арши» - меры длины, которой измеряли… волосы наложниц персидского шаха. Чем длиннее, тем лучше… На самом деле один аршин был равен 16 вершкам, или 28 английским дюймам (приравнял Петр Первый, любивший во всем немецкую точность и английскую скурпулезность), или двум и одной трети фута, или 70 сантиметрам (711,187 мм).

На фото вверху: английский складной аршин конца XIX века, изготовленный из пальмового дерева. Этот измерительный инструмент внешне очень похож на обычный складной метр, но имеет более сложный и точный механизм складывания в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. На полотно аршина нанесены две измерительные шкалы на английском языке - в дюймах и долях аршина - вершках.

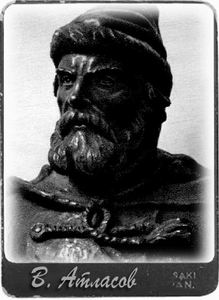

АТЛАСОВ

Владимира Васильевича Атласова (на фото слева - памятник Атласову на Камчатке) мы знаем как покорителя Камчатки – там, где Камчатка смотрит на край Курил, есть остров Атласова. Атласов был устюжским крестьянином, который, стремясь выбраться из бедности, переселился в Сибирь, где стал якутским казаком. В 1695 году, дослужившись до пятидесятника, был назначен приказчиком Анадырского острога. Разведав через посланного им казака Луку Морозко о Камчатке, Атласов весной 1697 с отрядом из 120 человек (60 казаков и 60 юкагиров) предпринял поход на юг от Анадырского острога, через Корякский хребет. Достигнув Камчатки, отряд Атласова разъединился. Лука Морозко со своими людьми отправился исследовать восточное побережье Камчатки, а Владимир Атласов отправился исследовать западный берег полуострова. Затем отряды снова объединились и их дальнейший маршрут пролег по центральной части Камчатки. В ходе похода были захвачены четыре корякских острожка, поставлен на реке Кануч памятный крест и на реке Камчатке заложен Верхнекамчатский острог. Маршрут экспедиции закончился на южной оконечности полуострова, где из устья реки Нынгичу (Голыгиной) Атласов имел возможность наблюдать неизвестные ранее острова. Вернувшись затем в Вехнекамчатский острог и оставив там своих людей, Атласов отправился в Анадырь, а затем в Якутск, в который вернулся в 1700.

В Якутске Атласов систематизировал собранные в ходе похода материалы, написав подробные «скаски», где сообщил о рельефе, климате, флоре и фауне, населении полуострова и близлежащих островах «через кои путь лежит в зело чудное Нифонское царство». К «скаскам» прилагалась и первая карта Камчатки. В 1706-м Атласов был назначен камчатским правителем, с правом наказывать инородцев смертью, а своих подданных «не токмо батогами, но и кнутом». Видимо, правитель столь усердно пользовался этим правом, что вызвал всеобщее возмущение и в 1711-м был зарезан своими же приближенными.

АЧИНСК (Ачинский острог)

Город основан 25 июля 1641 года как Ачинский острог на р. Белый Июс. Тарский воевода Яков Остафьевич Тухачевский, большого ума и энергии человек, предпринял в 1641-м поход на озеро Сызырым-куль недалеко от реки Чулым (нынешний поселок Дорохов). Построил там трехбашенный острог. Но в 1656-м томский боярский сын Юрий Трапезунский перенес острог на новое место в Басагарскую волость, к озеру Белое. В 1667-м киргизы на острог напали и сожгли его – пришлось снова переносить… После двух (!) последующих построек и двух сожжений все теми же неутомимыми киргизами, в сентябре 1683 г. он перенесён на р. Чулым, при впадении в неё речки Ачинка – это южнее современного города Ачинска. Там он, наконец, и остался...

На фото: герб города Ачинска, утвержденный в 1755 году. В 1982-м герб поменяли, налепив на щит какую-то глупую промышленно-сельскохозяйственную символику... а жаль!

Название «Ачинск» дано по расположению на землях тюркской родоплеменной группы ачи, ачиги. В 1782 г. острог переведен в разряд уездных городов. C 1822 года — окружной город Енисейской губернии. С 1990 г. Ачинск включён в официальный список городов России, имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения. Кстати, одно из древнейших известных поселений на территории Ачинского района — Ачинская палеонтологическая стоянка (20-28 тыс. лет до н. э.). Здесь археологами найден первый лунный календарь.

АВЕРИНСКАЯ МАЗЬ (чай)

Мазь эту в начале века готовил и продавал в Санкт-Петербурге (как гласит словарь Ф. Павленкова) некий купец Илизар Аверин. Она обладала противозолтушным действием, то есть, грубо говоря, выполняла функции антибиотика; ее можно было втирать, как современный гель, или заваривать с чаем. Рецепт этого снадобья нынче утерян, но специалисты сходятся во мнении, что купец Аверин использовал в качестве исходного материала среднеазиатское и алтайское средство, боле всего сейчас известное, как мумиё.

Ученые до сих пор спорят - что же это такое - мумиё? То ли окаменевший мед и воск диких пчел, то ли окаменевшие, простите, отходы жизнедеятельности грызунов, то ли смола деревьев... Но настоящего мумиё в мире сейчас осталось ничтожно мало - как и труднодоступных мест, где его можно найти. Аверин знал, где такие места были!

АБАКАН (Абаканский острог)

В 1675 близ устья реки Абакан построен Абаканский острог (Абаканск), положивший начало освоению Минусинской котловины. В 1780-е года возникло село Усть-Абаканское, с 1925 — посёлок Хакасск. В 1929 построена новая часть города, впоследствии слившаяся с Усть-Абаканским. С 1931-го это — город Абакан; кстати, с хакасского слово «Абакан» переводится, как «медвежья кровь». С 1992 года это столица Республики Хакасия.

АБОРИГЕНЫ

Древние жители Сибири, которые сначала пропустили через себя войско Чингисхана, а потом вынуждены были покориться хану Кучуму, который, кстати, первым принял введенное в Золотой Орде мусульманство и завоевал практически все Приобье, образовав Сибирское ханство, доставлявшее немалую головную боль Москве. Под своей жестокой рукой Кучум объединил массу народов: селькупов, кетов, телеутов, ойратов, шорцев, эушту, колмыков и прочих. Особой любви друг к другу они не испытывали: потому, едва Ермак с товарищами сокрушил кучумово ханство, народы эти сразу разругались и принялись, заключая временные союзы, нападать друг на друга и на русские форпосты. В этой борьбе они чаще всего принимали в итоге русское подданство, роднились с казаками самыми разными способами… и вот теперь в скулах сибирских женщин нет-нет, да и мелькнет горячий телеутский излом, а в характере – татарская кровь; почему у нас самые красивые девчонки и самые стойкие парни? Потому, что кровь аборигенов Сибири – в каждом из нас. А собственно аборигены ныне остались ближе к Северу – в Ханты-Мансийском автономном округе, в Якутии и на Чукотке. Правда, знаем мы еще одних аборигенов – жителей Южной Сибири, то бишь Горного Алтая, но там уже, простите, не аборигены, а сплошной турбизнес…

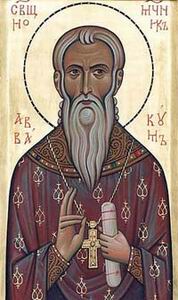

АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ (протопоп)

Протопоп из Юрьевска-Поволжского славился своими проповедями. Сегодня бы про него юные пользователи Интернета написали бы «аффтар жжот!» - и были бы правы: слово протопопа пронимало до сердца, было пламенным! Как на грех, пришлась его мятежная проповедь на бурный 17-й век, когда патриарх Никон затеял реформу православной церкви. Аввакум (на фото слева - старообрядческая книга с его образом) в 1665 восстал против «никонианских перемен», в том числе против крещения «щепотью», т. е. современным троеперстием. Аввакума сослали в Сибирь, где он провел 14 лет сначала в каменной клети в Братске, потом в земляной тюрьме в Пустоозерске, не видя белого света. Но и эти годы не сломили протопопа – оттуда он написал грозное письмо царю Алексею Михайловичу. Терпение у царя, прозванного, кстати, в народе «Тишайшим», лопнуло и в 1681-м Аввакума сожгли на костре, как еретика. Но раскольнические скиты староверов с тех пор пошли по Руси – и особенно много их было в Сибири. Чаще всего стрельцам, посланным сыном Алексея Михайловича, Петром Первым, живыми они не сдавались, а сжигали себя, по примеру протопопа, вместе со всеми своими женами и детишками.

Одно из таких зловещих пепелищ, кстати, находится на территории современного города Бердска, которую нынче занимают корпуса БЭМЗа, Бердского электромеханического завода. В начале 18-го века там была большая «гарь», сгорели синим пламенем боле 200 душ, и до сих пор место это гиблое: хоть и нечасто ходят там бердчане, но все равно рассказы о белых тенях, мелькающих среди сосен и заунывных плачах-молитвах среди ночи ходят среди знающих людей…

В 1782 г. острог переведен в разряд уездных городов. C 1822 года — окружной город Енисейской губернии. С 1990 г. Ачинск включён в официальный список городов России, имеющих историческую и культурную ценность всероссийского значения. Кстати, одно из древнейших известных поселений на территории Ачинского района —

Добавить комментарий